いじめ調査専門探偵事務所

大切なお子さんを最後まで守ってあげられるのは親だけ。

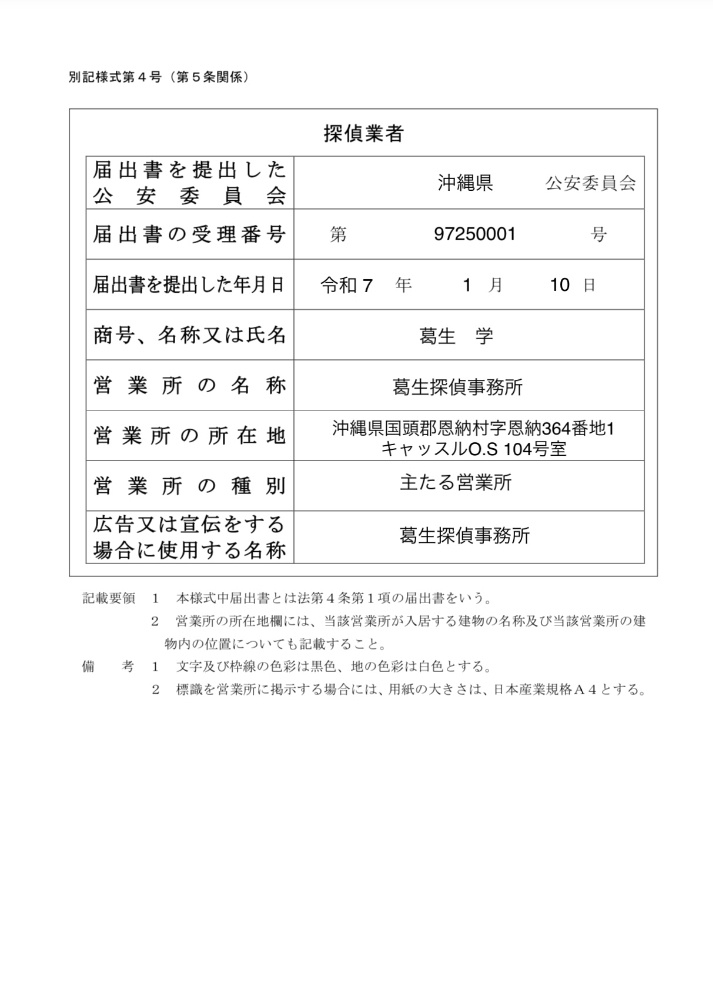

学校や先生方の協力が得られない場合は、葛生探偵事務所へ

いじめ調査をご依頼ください。

自分の子供がいじめに。親として何をすれば正しい?

いじめは、被害者である子どもの教育を受ける権利を侵害し、健全な成長や人格の形成に多大な影響を与えます。

さらにいじめは被害者を精神的・肉体的に傷つけ、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある悪質な行為です。

わが子がいじめにあっていることに気づいたら、速やかに学校に通報して対策をとるよう依頼しましょう。

加害者は悪いと思っているのかなど加害者やその親御さんのことも気になりますが、あまり気にし過ぎずに先ずは自分の子が健全に成長していける環境を整えることに注視するようにしましょう。

わが子がいじめられていると知った時に親が落ち着いて必要な対処ができると子どもへの影響を最小限にすることができるかもしれません。

子供がいじめられている事に気づいた後の対処法

わが子が学校でいじめられていると知った時には

当然親も精神的なショックを受けます。

すぐに相談してくれなかった子どもを責めたり

気づかなかった自分を責めたりするかもしれません。

しかし大切なことは、すぐにいじめられている状況に対して必要な対策をし子どもの教育の機会と健全に成長できる環境を守ることです。

そのために効果的な対処法について解説します。

(3)学校にいじめの対応について情報共有を求む

学校にいじめを通報しても、通報を受けた学校の担当者が「自分で何とかしよう」という間違った意識で、いじめ対策の組織などに情報を共有しないという可能性があります。

また、担当者が「検討中です」と繰り返すばかりで、すぐに対策が取られない可能性もあります。

しかし、学校が通報を受けたときには、速やかに、いじめの事実の有無を確認する措置を講じ、その結果を学校の設置者(公立の場合は教育委員会)に報告する義務があります(いじめ防止対策推進法23条2項)。また、文部科学省が公表した「いじめ防止等のための基本的な方針」別添2(3)2では、事実確認の結果は、校長が責任をもって学校の設置者に報告するとともに、被害を受けた子どもと、いじめた子どもの親に連絡することとされています。

したがって、いじめを受けた子どもの親として、通報後いじめに対してきちんと対策をとっているか確認する意味でも、具体的にどのような対策をとったのか、学校に対して情報共有を求めるとよいでしょう。

※<いじめについてとるべき主な対策>

学校がいじめの事実を確認したら、いじめをやめさせて再発を防止するために、複数の教職員によって、いじめられた子どもとその親に対して支援を行い、また、いじめた子どもとその親に指導・助言を継続的に行う義務があります(いじめ防止対策推進法23条3項)。

いじめられた子どもとその親が支援を受けるためには、その前提としていじめの事実関係について説明を受けることができるのは当然ですので、説明が不十分だと感じたら、具体的に聞くことができます。

いじめをすぐにやめさせて再発を防止するためには、いじめをした側の親が事実を把握することも大切であり、文科省が発表した「いじめ防止等のための基本的な方針」別添2(3)4では、学校がいじめたとされた子どもから事実関係を聴取したら、迅速にその保護者に連絡することになっています。

学校は、いじめをした子どもを同じ教室以外で学習を行わせるなど、いじめを受けた子どもが安心して教育をうけられるように必要な措置を講ずる義務があります(いじめ防止対策推進法23条4項)。

学校は、いじめた子どもとその親に指導・助言を行うにあたっては、両保護者間で争いが起きることのないように、いじめにかかわる情報を保護者と共有するための措置を取る義務があります(法23条4項)。

弁護士や警察に相談する

ご相談前に

限られた時間の中で有効な回答をしたいのでご協力をお願いいたします。

・時系列の確認(いつ、どこで、誰に、何をされたのか?)

どのようないじめを受けたのか?を知るためには、聞き取りは必須です。そもそも、いじめ自体が自然と認知されれば、このような申告は必要ありませんが、必要が無ければ、各所に相談しなくても対応がされるはずです。

情報の基本としての4W(Whenいつ?Whereどこ?Who誰に?What何をされたのか?)は絶対必要な項目になります。箇条書きでも良いので、基本情報を書き出すようにしてください。記憶は時系列が前後するなどすることが多いので、付箋などに書き込んで並べ替えながら時系列を追っていくというやり方が有効です。

・学校のいじめ防止基本方針

各学校は自ら定めた「いじめ防止基本方針」を設置しています。これは、いじめ防止対策推進法第13条が定めており、原則公開のものであって多くの学校がホームページなどのリンクに貼り付けています。しかし、中にはリンク自体が無かったり、公開のものなのに非公開にしている学校があります。そのような場合は、学校側に提示して複写を求めることができます。

このいじめ防止基本方針には、いじめの予防のみならず、いじめが起きた時にどの役職に当たる職員がどう動くかや学校内部に形成されるいじめ防止委員会に誰が所属することになるのかなどが定めてあります。いわば、いじめが起きた場合、学校に自ら定めたルールブックのようなものですから、役立つ役立たないのいかんを問わず、まずはこれを知ることが大切です。

・録音と反訳

被害当事者については必ず録音機を持ち全てを録音することを当団体では推奨しています。事実交渉に当たる保護者においても電話を含め全交渉についての録音をお願いしています。これは、言った言わないを避けるためでもあり、録音により新事実や二次被害立証ができたケースが多く存在するからです。

また、録音は相手の許可を得る必要はなく、当事者間の会話については「秘密録音」となり、盗聴行為には当たりません。

また、録音をするからには自らの発言に十二分に配慮が必要です。稀に被害側保護者が怒鳴り散らしたり脅すなどの言動が見られるときがありますが、そもそもの交渉においてこれら行為は好ましいものではなくやってはなりません。

尚、録音は直接の証拠にもなりますが、第三者判断の際はその量は膨大になりやすく、聞くべき要所を示すように要望されるなどがあり、基本的には反訳(テープ起こし)をして文面で提出することになります。当団体では反訳(テープ起こし)は致しませんので、自ら反訳をする事を考えて録音する時間(話し合いの時間)を考えましょう。

・証拠保全(保管)

物が壊されたり、教科書にいたずらをされた、服が汚れたなど物の被害、SNSなどの交流についてのいやがらせなど、証拠になるものは全て保全しなければなりません。

SNSの場合はスクリーンショットの他にバックアップ機能などを使って後の証拠となるように保管しましょう。物などについてもできる限りそのもの自体を保管し、写真撮影をしておきましょう。

・怪我は外科、精神的きついなどの場合は心療内科への受診併せて診断書

いじめの被害を受けると暴力であれば怪我をすることがありますし、精神的にきつい状態が続き適応障害やPTSDを発症することがあります。こうした場合は、治療の必要がありますので、治療を受けると同時に必ず診断書をもらうようにしてください。

ネットの情報と被害者の状況を医師以外の人が見立てても信ぴょう性が確保できません。診断書は有料になると思われますが、使用するしないの如何を問わず、被害状況を知るためにも重要なことになります。

・開示請求(管轄の窓口に申請)

書類の開示は手続きから実際に開示されるまでに相当な期間がかかることが多くありますので、できる限り早めに開示請求をする事を推奨しています。

主に公立校に有効なことになりますが、学校を管轄する市区町村都道府県の役場へ行き、開示窓口から「いじめに関する全資料を開示したい」と申し出て窓口の案内従って手続きするようにしてください。

開示請求には「個人情報」「行政情報」2つがありますが、両方合わせて請求してください。開示請求の際、複写枚数によって印刷代などを規定料金で請求されますので、相応の費用が必要になります。

開示請求については自治体窓口によって対応が事実上異なるなどの問題があるため、当団体では詳細なご案内はできません。開示窓口職員に質問するようにしてください。

尚、開示請求をしても応じない決断を出す自治体も存在しますが、開示請求手続き自体を断ることは憲法上できません。日本は法治国家です。窓口で開示請求手続きができない案内が稀に生じますが、それは窓口職員による著しい違反行為ですので、簡単に引き下がらないようにしてください。

・学校などが発行した記録や報告書

学校はいじめが発生した場合や申告があったとき必ずそのいじめについての調査をしなければなりません。法律では「いじめの疑い」が生じた段階で調査を求めており、被害申告の段階で、「いじめの疑い」となるとされています。

調査をした場合は、これらは記録され、管理職に当たる者に報告がなされます。また、管轄の教育委員会など学校の設置者に当たる組織にも基本的には報告があがります。

この場合は口頭である事もありますが、原則的に報告書の体裁を取るものです。

学校が発行する基本調査書や各プリントの全ては給食の献立などを含めて全て保管するようにしてください。

また、書面を渡さず口頭のみで説明する学校も中にはありますが、この場合は必ず録音し。後日確認できるように保管する必要があります。

・欠席のカウント

通知表などにある出席すべき日数や欠席日数などは必ずカウントしてください。いじめで学校を欠席した場合、年間通算30日以上の欠席が認められるときは、不登校事案となり、いじめ防止対策推進法第28条にある「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。」に当たりますから、いじめの重大事態が発生したことになります。

重大事態いじめが発生した場合は、私学は管轄の首長に報告する必要があり、公立校も管轄の教育委員会に報告する必要があります。第三者委員会が発足しているケースは、全て「重大事態いじめ」です。

こうした事態を避けるため学校によっては、被害者が本来出席すべき日数を減らして欠席日数が30日に達しないようにしたり、事実欠席しているのに出席扱いにするなどの姑息な手段が見受けられます。

また、欠席日数によっては不登校事案として重大事態いじめの2号となるとその対応が、「いじめの重大事態ガイドライン」に沿うことになりますので、対応が変わります。

よって、相談前に必ず欠席日数をカウントする必要があります。

最後に

・いじめを受けている子どもたちへ

いじめられていることを、人に伝えるのはつらいことかもしれない。でも、悪いのはあなたではなく、加害者たちだ。だから、教えて欲しい、何があったのか?何が起きたのか?うまく説明できなくてもいい、泣いていてもいい。学校に行きたくなかったら、行かなくてもいい。それは勇気ある選択だ。君がいなくなってしまったら、君の大好きな人たちがどれだけ悲しむだろう。命はリセットできない。一人で悩まないで。

・いじめの加害者へ

いじめを肯定する理由はどこにもない。

なぜなら、いじめは加害者の選択と行動の結果だからだ。いじり?ちょっとしたじゃれ合い?被害者がいやだと思えばいじめであり、加害者がどう思うかは関係ない。そして、見て見ぬふりをしているあなたたちも加害者となってしまう。いじめは加害者も被害者も幸せにしない。今すぐ、いじめを止めて被害者に謝ってほしい。いじめは最悪の行為だ。

・先生たちへ

我々は本気でいじめと向き合っている先生方を知っています。しかし、いじめをなかったことにしようとする先生方もいます。外部の機関に相談する前に多くの被害者が先生に相談しています。先生は子どもたちから頼られているのです。子どもたちとしっかり向き合えば、助けてという心の声がこえるはずです。先生たちは、日々の業務で大変多忙かと思います。それでも、子どもの声を大人の都合で判断することはやめませんか。学校は子どもたちのためにあります。すべての子どもたちが笑顔ですごせる場所にしてください。

※葛生探偵事務所は初回相談料は無料です。